统筹推进中老经合区建设

打造高标准自由贸易区网络先行示范区

谢明华

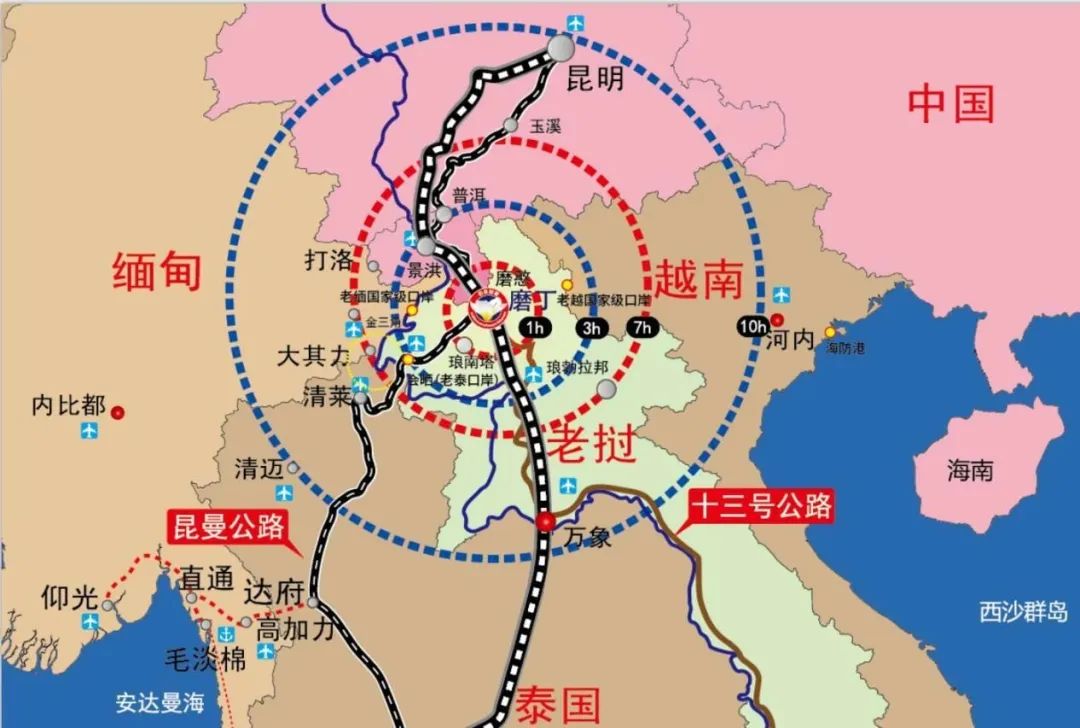

摘要:中国老挝磨憨-磨丁经济合作区(以下简称中老经合区)作为中国与老挝共建“一带一路”的重要载体,兼具区域经济引擎、制度创新试验田、国际合作示范区等多重属性。自中老铁路开通以来,中老经合区进入发展快车道,不仅加速推进泛亚铁路的规划与建设,更逐步构建起以铁路为主通道、经合区为支撑、辐射中国-中南半岛的区域经济新格局。建议通过系统谋划与统筹布局,聚焦政策创新突破、产业协同发展、基础设施互联互通、营商环境优化等关键领域,将中老经合区打造成为高标准自由贸易网络先行示范区。

关键词:中老铁路;跨境经济合作;高标准;自由贸易区网络

一、铁路开通助力中老经合区战略价值显现

(一)中老铁路战略通道释放旺盛需求

中老铁路是我国第一条全线采用中国技术标准、中外合资建设运营的跨境铁路,不仅是物资运输的物理通道,更是促进区域联动发展、民心相通的重要纽带。自2021年12月正式开通以来,客货运量呈现强劲增长态势。公开数据显示,截至2025年5月,全线累计运送旅客突破5300万人次,货物运输总量超6000万吨(其中跨境货物超1300万吨),连续三年保持两位数增长。依托中老铁路,中老两国铁路部门创新打造跨境货物运输产品,探索“中老铁路+中欧班列”等国际运输新模式。目前,中老铁路跨境货物运输已覆盖老挝、泰国、越南、新加坡等19个国家和地区,运输品类由初期的橡胶、化肥等10多种扩展至电子、光伏、通信、汽车等3000多种,极大促进了沿线各类产业扩能升级和国际经贸往来。国际旅客运输方面,自2023年4月13日昆明南站与万象站双向对开国际旅客列车以来,实现“朝发夕至”当日到达。截至2025年4月29日,累计发送旅客197万人次,其中跨境旅客突破50万人次,覆盖全球112个国家和地区,日均出入境旅客从初期300人次跃升至最高1300人次。

(二)中老经合区战略支点作用逐渐凸显

2015年3月,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。同年8月,中老两国政府正式签署《中国老挝磨憨-磨丁经济合作区建设共同总体方案》,明确秉持“长期稳定、睦邻友好、彼此信赖、全面合作”方针,共同推进“一带一路”倡议,巩固和发展双边全面战略合作伙伴关系。中老铁路有两个重要战略支点,其一是两国交界的中老经合区,其二是老挝境内的赛色塔综合开发区。中老经合区位于云南省最南端,作为中老铁路、昆曼国际大通道及老挝南北公路的关键节点,交通区位优越,集国际客运、货运集散、中转枢纽功能于一体,是中国与东盟国家经贸往来和经济合作的重要交汇点。随着中老铁路开通运营、RCEP协议生效实施,中老经合区已逐步成为我国东部产业转移承接地、东盟跨境产业链协同平台,以及我国面向南亚东南亚、构建环印度洋经济圈辐射中心的重要抓手。老挝赛色塔综合开发区作为另一战略支点,位于老挝首都万象,占地面积11.5平方公里,距中老铁路货运站1.5公里、老泰友谊桥海关17公里,区位优势明显。这个开发区坚持“产城融合”的发展模式,规划工业园区和万象新城双重功能,计划总投资约50亿美元,是中老两国政府间重点合作项目、中国国家级境外经贸合作区及老挝国家级经济特区,已纳入“中老命运共同体行动计划”。

(三)点线联动重塑中南半岛合作格局

老挝地处中南半岛中心位置,国土面积23.68万平方公里,与中国、越南、泰国、柬埔寨、缅甸五国接壤,是东南亚唯一内陆国家。2021年12月3日,中老铁路建成通车,老挝全国铁路里程从3.5公里暴增至422.44公里,实现从“陆锁国”到“陆联国”的历史性转变。一方面,中老铁路打通了老挝南北通道,强化中老双边联系,周边国家可借助铁路便捷布局老挝市场,实现农产品及货物对中国的出口。另一方面,作为共建“一带一路”标志性工程,中老铁路和中老经合区的示范效应加速推动中越铁路、中泰铁路等区域基础设施规划建设,助力构建中南半岛互联互通网络。

二、发展面临的主要挑战

(一)跨境铁路过货能力趋于饱和

中老铁路的中国景洪至老挝万象段为单线设计,采用客货混运模式,货物运输时速上限120公里,设计年过货能力500万吨。2024年跨境货运量达478万吨,同比增长8.4%。综合整体数据,实际跨境货运量已接近设计上限。随着中老铁路向泰国延伸,以及跨境货运需求持续增长,运力不足、运输负荷过重等问题将进一步加剧。此外,现有磨憨、磨丁公路口岸仅设一条出入境通道,且客货不分流,高峰期易造成口岸拥堵,亟须规划增设铁路副线或货运专线,推进公路口岸扩能改造与提升工程,全面提升磨憨陆路口岸货运效能。

(二)产业协同效应尚未形成

当前,中老经合区产业布局呈现“资源依赖型”特征,产业链上下游衔接尚未形成闭环,缺乏有效的协调配合。磨憨经济合作区落地的产业以商贸、物流、建材、农产品初加工等为主;而磨丁经济合作区则侧重旅游、医疗服务,虽有少量制造业入驻,但多是围绕房地产业开展服务。整体来看,中老经合区仍处于发展初期,与国际口岸城市的建设要求存在一定差距。具体体现在经济体量有限,产业规模偏小,资本、技术、人才等要素供给不足,生产性与生活性服务业发展相对滞后。

(三)联动配套机制有待完善

目前,磨憨、磨丁口岸仍实施“两地两检”通关模式,过境旅客需两次携行李下车,分别在出发站和对方口岸接受海关、边检查验,全车查验完毕后才可过境、入境。经实际测算,“两次停车、两次查验”的通关时间至少需要3小时,严重影响铁路的通关效率和运营效益,制约客货运量提升及双边经贸人员往来。此外,公路口岸配套设施不完善、服务能力不足,信息化水平和监管能力仍有较大提升空间。

(四)政策创新与资金保障亟待强化

一是政策先行先试不足。中老经合区作为全国第二个跨境经济合作区,在政策创新与实践方面仍处于起步探索阶段,对已有的自贸试验区、跨合区等开放平台的政策借鉴不足,亟须在经贸、投资、税收、产业、监管、人员等多个领域大胆突破、积极创新,发挥示范引领作用,有效支撑跨越式发展。

二是建设资金缺口明显。城市建设、口岸改造及产业发展等需大量资金投入。尽管昆明市全面托管磨憨镇后充分调动资源,加大对磨憨发展的资金配套,但资金缺口仍较为突出。

三、发展建议

(一)突出中老经合区战略地位

以《中国共产党和老挝人民革命党关于构建中老命运共同体行动计划(2024-2028年)》为指引,将中老经合区作为高质量共建“一带一路”核心载体,强化其在区域发展中的战略支点作用,使之在中老命运共同体建设中实现率先发展、示范引领突破。可依托中老铁路直联互通的基础性优势,及中老两国高度互信的制度性优势,从政策创新、产业协同、基础设施、营商环境等维度系统推进,探索跨境贸易、投资、金融等领域的规则衔接,形成可操作、可复制、可推广的高标准自由贸易区网络建设经验,为区域经济合作提供示范样板。

(二)强化产业联动与集群发展

当前,中老经合区应将转变经济合作方式置于重中之重,致力于打通中国与东盟之间的陆路大通道,推动构建中国-东盟“制造+资源+市场”一体贯通的产业链闭环。

一是加快发展特色产业,依托中老双方资源禀赋,充分利用口岸优势,重点推进农副产品、橡胶、中药材、有色金属等进口加工制造业的发展。

二是聚焦高质量推进RCEP落地实施,加快承接我国东部地区产业转移,吸引技术、资本密集型企业入驻,重点布局机械装备、电子产品等出口加工业,打造具备一定竞争力的完整产业链集群,树立中老经济合作典范。

(三)优化跨境协同机制与政策保障

一是依托“两国一园、两国一街”优势,深化开展中老经合区围网区封关运行方案研究,合理明确双方区域范围、联通方式、监管模式等事项,推动人、货、资本自由流动。

二是支持完善跨境金融、税收等政策,鼓励中老经合区探索实践,形成成熟的跨境合作发展模式,为我国其他跨境经济合作区建设提供经验参考。

三是充分利用好双边协调机制,加强高层对接,聚焦跨境产业合作、经贸投资、人力资源协作等重大问题,推动政策协同与落地实施。

(四)优化发展空间规划布局

一是优化中方区域地块规划,解决分布散乱问题,突出区域枢纽功能定位,与国土空间规划有机衔接,推动区域集中连片发展,提升整体发展效能。

二是研究中方区域扩区方案,为产业转移承接、产业链供应链国际合作提供空间保障,增强中老经合区辐射带动能力。

三是坚持绿色发展理念,协调土地开发与生态保护,推动发展方式向绿色低碳转型,实现经济发展与生态保护的良性互动。

四是加强两国执法部门间的合作与交流配资炒股大全,支持中老警务合作中心建设,共同维护中老铁路等重大合作项目和企业人员的安全。

刚速查配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。